こんにちは、熊手ステッチです。

今日は刺繍糸の保管方法についてお話します。

刺繍糸を端から引き出して使っていくと、

束がとても細くなってラベルが落ちたり、

使いかけのカットした糸をなくしてしまったり、

糸自体も途中で絡まったりと、

何かとトラブルがありますよね。

今日はそんなトラブルを解決すべく、

糸の上手な保管方法をご紹介いたします!

それではスタート!

三つ編み保管のメリットとデメリット

刺繍糸は普通は糸の束のまま引き抜いて使っていくものですが(講座などでもこのように教わります)、

そうするとラベルや使いかけの糸をなくししたり、糸を引き出す途中で絡まったりするトラブルが発生します。

それを解消するのが、

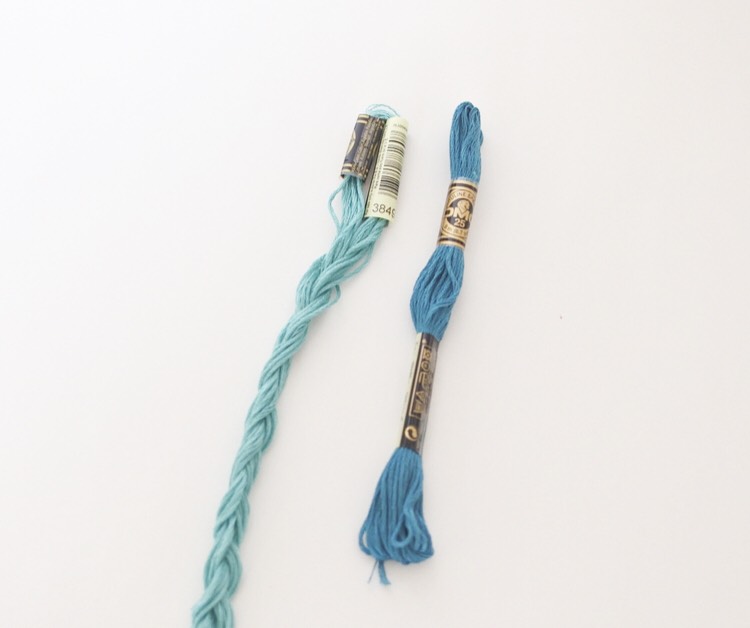

写真のような三つ編み状にして糸を使っていく方法。

最初に全てほどいて三つ編みを作り、頭の部分から糸を引き出して使っていくことで、

束のまま使うことで発生するトラブルはほとんどが回避できます。

この方法の唯一のデメリットは、

糸をあらかじめ全て60㎝で切ってから三つ編みしてしまうので、

一本を60㎝以上の長さで使えなくなってしまうことです。

レースのような透かし模様の刺繍(カットワーク)など、

稀に60㎝より長く糸を使う場合があります。

その時はこの三つ編み保管だと糸が足りないことになります。

また、ミサンガなど「編む」ことを中心とした手芸では糸を切っておく必要はありません。

三つ編み保管はとても便利ですが、

ミサンガなど普通の刺繍以外の目的で糸を使う可能性がある場合は、

避けたほうが良いでしょう。

三つ編みのやり方

私は三つ編み保管の方法をannas先生から教わりました。

こちらの動画で詳しくやり方が説明されており、

私も全く同じ方法をとっていますので私からの説明は省略しますね。

糸の引き出し方

三つ編みができたら、

三つ編みにした頭の部分から糸を一本ずつ引き抜いて使います。

二本以上必要でも必ず一本ずつ引き抜きましょう。

二本以上をいっぺんに引き抜くと絡まってしまいます。

もしも使いかけで糸が余ってしまったときには、

糸の頭の部分に余った糸を結んでおきましょう。

これで余った糸も最後まで使うことができます。

収納方法

編んだ糸は、私は100均の引き出しに収納してあります。

だいたいの色別にして、

新品の糸と一緒に引き出しに入れておきます。

これで持っている糸が一目でわかり、

色選びがしやすいですよ。

おわりに

いかがでしたか?

みなさん苦労されている糸の保管ですが、

保管のヒントになったでしょうか?

ぜひ三つ編み保管を利用して、

最後までラベルも使いかけも失くさず使い切りましょうね!

【YouTubeあるよ】

YouTubeでも刺繍の解説をしています。

もしよろしければご覧ください!

刺繍糸ってそもそもどうやって使うの?

という方はこちら!

【初心者の基礎】刺繍糸の使い方【はじめて刺繍糸を手にとったあなたへ】

コメント

[…] 糸を使っていくうちに、束のほうはだんだんと細くなってラベルが落ちそうになります。この2つのラベルは必ず保管しておくようにしましょう。途中で糸が足りなくなったり、また同じ色が欲しいなぁと思ったとき、ラベルがないと同じ色で買い足すことができなくなります。ラベルは2つありますが、一つはメーカー名、もう一つは色の番号で、どちらの情報も必要です。2つとも保管しておきましょう。糸の数が増えていくとどんどんラベルの保管も大変になる…という方には、刺繍糸をみつあみにして取っておく方法があります。刺繍糸は三つ編みで保管しよう!【糸のまとめ方と引き抜き方】 […]